2022

06/07

ミニミニランラン♪

数年前に蘭裕園さまからYouTubeにアップする動画につける音源の作成依頼を受け、ピアノ編曲、演奏、娘に歌を歌わせていただいたご縁から、今年もミニミニランランが届きました。

小さな小さな蘭は可愛らしいです。

よく見ると一つ一つ違うのですね。

玄関に飾っていますので、どうぞご覧になって癒されてください。

数年前に蘭裕園さまからYouTubeにアップする動画につける音源の作成依頼を受け、ピアノ編曲、演奏、娘に歌を歌わせていただいたご縁から、今年もミニミニランランが届きました。

小さな小さな蘭は可愛らしいです。

よく見ると一つ一つ違うのですね。

玄関に飾っていますので、どうぞご覧になって癒されてください。

3月に行いました参観会の時に、練習についてのご相談が多くありました。

時々ブログでも書かせていただいているので、参考になさってくださっていると思いますが、どの時代もコツコツと練習を続けることは子供にとっては難しいことであり、親にとっても悩みどころなのですね。

個々にお答えはしたつもりでいますが、補足も含めて以下にまとめました。

【声をかけないと練習しない】

声をかけて練習できればOKと私は思います。

声かけなしで練習に向かうようになれたらそれは素晴らしいです

【横で見ているとつい感情的になってしまう】

ピアノを弾くたびにママが何かしら感情的になるということが脳にインプットされて、子供にとっては「ピアノを弾く=ママが怒る」になってしまいます。

これはピアノから遠ざかる原因になることが考えられます

ピアノを弾くと、ママが喜んでくれる❤️になったらどちらもハッピーですね。

【声をかけても後で後でと言って結局やらない】

ある程度時間が決まっていれば「でも今はピアノの時間だよ」と切り返せそうです。

ピアノの時間を決めておくのは習慣をつけるためには有効です。私が子供の頃は、遊びが5時まで、帰宅後から夕飯までの1時間程度が練習時間として設けられていました。

【特に練習時間は決めていないが毎日弾いている】

素敵ですね、ピアノが好きなんですね。

好きな時にピアノを弾く。生活の一部という気がします。

【練習ではなく、好きなようにピアノを弾いている】

練習をした方がレッスンの進みは早くなりますし上達もしますが、まずはピアノを触っているというのはいいことだとおもいます。年齢が小さければ小さいほど、学びは遊びからというのが自然だと思います。

年齢を重ねていけば、練習をしていかなければ上手にならないのだな、丸がもらえないのだな、と気づくきっかけがあり、練習に結びついて伸びる可能性は高いと思います。

【やったりやらなかったりだが、本人に任せている】

学年が上がるとだんだんこのようなスタンスになってくるのかと思います。やらないところを見ると、どうして?なんでやらないの?と口を出したくなるのをグッと堪えて本人に任せるというのはなかなか大変なことですが、マイペースに長く続けていただけるコツでもあるかもしれません。

【練習をするようになって欲しいが、無理じいはしないようにしている】

上手くなりたいなら練習しかないのに、と大人であればすぐにわかり実行できることでも、お子さんにとってみるとそこまでの見通しを立てたり、心からそう思い実行に移すことは難しいと思います。

しかしいろんな刺激を受けたり、自分と他者を客観的に見始めるようになると、ピアノとの向き合い方も少し変化があると思います。私は、習い始めて5〜6年経った頃に練習をした結果がついてくるようになり、難しい曲へチャレンジするようになって面白いと思うようになったと記憶しています。

練習は上達の鍵を握っていることは間違いありません。

しかし、無理じいをすることでピアノに背を向けてしまってはもったいないと思います。

今のお子さんは習い事が多い場合もあります。

忙しい中でも、お子さんにとっては遊びも大切な時間でしょうし、物理的に時間を取るのが難しい場合や、精神的に疲労してピアノに向かえないという日もあろうかと思います。

各ご家庭の育児方針なども大いに関わってくるところだと思いますので、どのやり方が一番というのはないと思いますが、今回の参観会では、お母さん方も多忙な中でもお子さんのことを一生懸命に考えて悩んでいらっしゃる気持ちがとても伝わってきました。

「あの時はピアノ習ってて家の中に音楽があって、楽しかったね、よかったね〜」となれるように、私も精一杯レッスンしていきます。

ダニーボーイとしてもよく知られている曲ですが、改めて、いい曲だなあ、と思います。

このアレンジはチェロのような響きの音域で歌わせるところが気に入っています。クロスハンドの練習にも良いかもしれませんね。

トンプソン教本3巻に入っていますが、この教本は曲集と言っても良いくらい、アレンジもよく、いろんなジャンルが弾けるので、生徒さんにも薦めたい一冊です。

先日お配りしたこどもの日ライブはご盛会だったそうです。

お目通しいただいた皆様、気に留めていただきありがとうございました。

鵜木さんのサックスは素敵なので、また何かありましたらシェアさせていただきますね。

さて私ごとですが、昨日は人生2度目の大腸内視鏡カメラを受けてきました。

元々お腹が弱いのもありましたが、一昨年に少し異変が感じられ1度目のカメラを受け、その時にポリープがあったので昨日は一年後の検診でした。

そして先日は同居の父がまたまた急に悪くなり、入院となりました。

幸い大事には至らず、快方に向かっています。

少し前まで、3人の子育て中は子供の病院に入れ替わり立ち替わり通っていた気がしますが、最近は自分と、自分の親の病院通いになっていることにハッと気がつきました。

やはり何事も早いに越したことはなく、コロナ禍でなかなか難しい面もありますが、やはり自分の体はオーナーは自分なので、気がついてあげないと・・・と思ったりもしています。

先日、私の好きなお店の玄関マットが目に止まり、一目惚れで買ってきました。

冬の間は寒い玄関で待つことを考えて、フワフワの大きめのマットを買ってきていたのですが、

季節は春、もう大丈夫と思って早速買ってきた新しいマットにしました。

ある女の子が玄関に入るなり、

「あ!マットが変わってる〜!」と気がつきました。

「かわいいでしょう!」というと

「もうゴロンってできないなあ・・・」と寂しそう 笑

「ゴロンってしてたの?」と聞くと、「うん、たまにね〜、あのマットふわふわで気持ちよかった」と。

また冬になったら出すからね〜😃

庭の花水木がきれいに咲き始めたと思ったら、急に寒くなって、人間も花も惑う春です。

数年前まで、近くの幼稚園で一緒に演奏させていただいていたサックス奏者の鵜木孝之さんがゴールデンウィークにお子様も楽しめるライブをなさいます。

鵜木さんのライブは何度も伺っています。

音楽はもちろん素晴らしいですが、トークも楽しいバンドですので、大人も子供も楽しめますよ!

前回、ワクチン3回目は楽勝!みたいな投稿をしましたが。。。

朝はなんともなかったのに、午後からだる〜くなり始め。。。。

看護師さんに「辛くなったら解熱鎮痛剤飲んでいいですよ」と言われていたので、我慢しないで飲みました。

仕事に行った主人も午後からだるくなったそうです。

やはり次の日の予定は空けておいたほうが無難かもしれませんね。

また、季節の変わり目ということもあり体調お崩されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

生徒さんご本人が具合の悪い時や、ママ自身が動けないような時はゆっくりお休みください

もし、家族の具合が悪くて外出できないけど本人は元気、ママも対応が可能、、もしくは学校や園が自宅待機になってしまった・・・など、そんな時はオンラインレッスンへの変更を受け付けていますので、ご連絡くださいね。

3回目のワクチン接種を近くの商業施設でやっているとのこと、

予約を取ろうとしたらガラ空きですぐ取れました。

行ってみると、やはりガラガラで、接種に訪れる人よりスタッフの数の方が多いように思いました。

気になる副反応は、打った直後から腕が少し痛い程度でした。

2回目後は次の日丸一日寝込んだので、覚悟をしていましたが、軽く済んだようです。

3回目でも出る人はいるようですし、本当に様々ですね。

感染者は下げ止まっているようですし、まだまだ気をつけなくてはなりませんね。

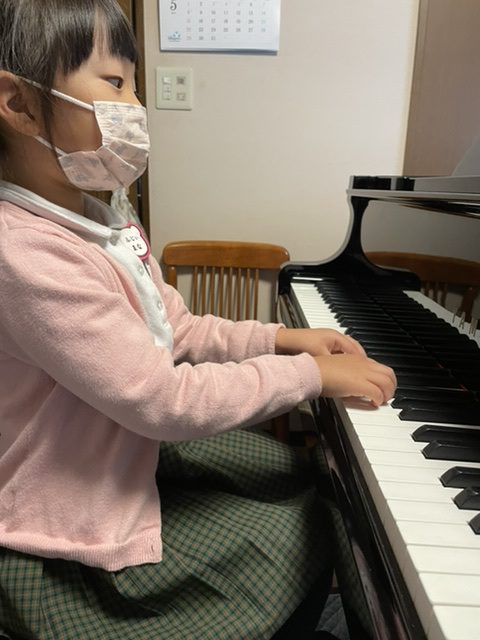

私は不定期ではありますが、ピアノのレッスンを受けています

先生に、先生がいるの〜?と驚かれたことがありましたが、

実は先生になってもピアニストになっても勉強し続けている人はたくさんいます。

先日ショパンコンクールで2位になったピアニストの反田恭平さんもコンクールに出るためにポーランドの音楽大学の先生に数年間習っていました。

世界で2位の人にも先生がいるのですね・・・

さて・・・

レッスンへ行くと、家ではうまく弾けていたのに、たいていうまく弾けません。

普段とピアノが違うのもありますし、緊張もあってのことだろうと思います。

ただ、それが実力という世界でもあります。

それに、レッスンを受けていると凹むこともあります。

特に同じ癖が直っていない時は凹みます・・・

たとえ練習してできるようになってもそれで終わりではなく、

さらに良い演奏になるための学び。

その一曲はそこで終わりではなく、弾いていればずっと進化し続けていくのですね。

同じ大学の友人が言っていたのですが、

「我々は棺桶に入るまで努力あるのみ。」

頑張らなくては〜♪

何年か前に、今日から俺は!という深夜帯ドラマのエンディング曲が世間で流行っていた時がありました。(突っ張ることが男の〜♪)

その曲をある幼稚園のクリスマス会で演奏した時、園児たちが大合唱したのに驚いたことがありました。

私が考えるより、はるかに聴いている曲の幅が広いんだな!と改めて実感しました。

最近では鬼滅の刃の「紅蓮華」の大ヒットにより、子どもたちの憧れの定番曲になり、幼稚園のお子さんも弾きたいと思うようでした。出だしのところを一生懸命耳コピしてくる子も多かったですね。

つい最近では、ある小1の生徒さんがある映画の曲が弾きたいといって、さわりのところをYouTubeをみてやってきた!😃と、ひいてくれました。「弾きたい」という気持ちが原動力になって、難しいことにもチャレンジできるのだなあ、と改めて思いました。(注:ちなみにレッスンの曲はYouTubeで学ぶのはお勧めしません^^;)

ただ、それらのポピュラーソングは学習用ではないため、楽譜にはとても複雑なリズムが溢れています。基礎的なことが身についていない段階では、特別な場合以外はレッスンで取り組むことはあまりお勧めしていませんが、

自分の中にある音がピアノで出せたら楽しいですし、弾いてみたい!という情熱❤️🔥が耳コピするきっかけ、ピアノを好きになるきっかけになったらいいな、とも思います。

わからない事などあればレッスンで聞いてくださればアドバイスできる範囲でいたします!