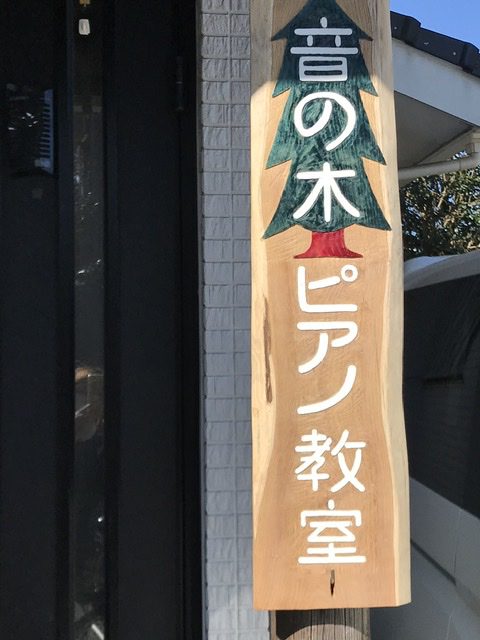

2021

06/18

7月のおさらい会

いよいよ梅雨入り、たくさんの紫陽花が恋しそうに雨を待っていますね☔️

さて、年間の予定でもお知らせしておりましたが、7月の最終週は生徒さんだけのおさらい会を行う予定です。

場所はいつもの教室でいつもの曜日です。

各曜日5、6名ずつ、感染対策に留意しながらお互いの演奏を聴き合うという会にするつもりです。

同年代、もしくは少し歳の離れたお友達の生の演奏というのは刺激になると思います。

申し訳ありませんが、今回は親御さんの参観はありませんのでご了承ください。

時間は未定ですが、5時前後より開始するつもりです。所要時間が30分から45分くらいと思います。

火曜日の生徒さん→7月27日

水曜日の生徒さん→7月28日

木曜日の生徒さん→7月29日

お忙しい中とは存じますが参加の可否、及び送迎等の予定調整の方、よろしくお願いいたします。

ご質問や、調整の難しい方は個別にご相談くださいね。