2021

09/19

レッスン中のルール

昨日は外部のお仕事で、たくさんの先生がそのセンターで教えています。

たまたま空きの時間にドアオープンしていたら、

「〇〇ちゃん、ピアノの蓋に触ったらだーめ。先生もダメって言ってたでしょ?〇〇ちゃんが触ったりすると危ないでしょ?だから触ったらだーめ。」と優しいパパの声が聞こえてきました。

きっとレッスンに同伴していて気が付いたことを、親が子供に諭していたのだと思います。

音の木ピアノ教室では「7つのおやくそく」というのをレッスンノートに貼っています。

またそれ以外に、私がレッスン中によく注意していることが2つありますので、お話ししたいと思います。

ひとつ目は

「先生が話しているときはピアノの音を出さない。」

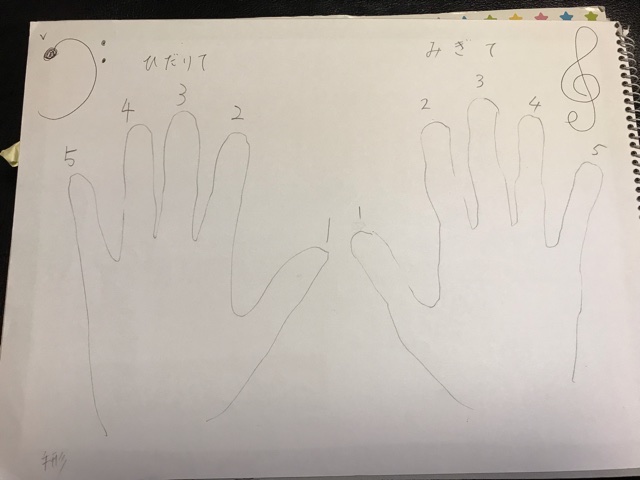

話の途中で弾き始めてしまったり、もしくは何の関係もなく音を鳴らし続けてしまいます。悪気がない場合がほとんどで、目の前に鍵盤があるのでついつい鳴らしてしまうという感じなのです。

しかし、レッスンを受けていく上で、こうしてみようね、と言うことに対して、行動に移せると言うのはとても大切で(双方向のコミュニケーション)、そのためには話を聞くというのが前提になってきます。まずその体制づくりをしているのです。

ふたつ目は

「勝手に椅子から降りない。」

年齢とともに集中力が増して自然と降りなくなっていきますが、

小さなお子さんにとってはピアノの椅子はよじ登る感じの高さです。

目が離れた時に降りようとして、うっかり転倒ということも避けられませんので、時には厳しく注意しています。(実際ヒヤッとしたことが何度もあります)

この2つは大切なことなので、できるようになるまで、伝え続けるようにしています。

「先生が話している時は弾かない決まりだったよね」

↓

「先生まだ話してるよ・・・」

↓

「あれ?さっきも言ったよね〜?」

↓

「〇〇ちゃん(くん)もいっしょけんめい話しているときに先生がピアノ弾いてたら嫌でしょ!」

という具合に回数を重ねるとついヒートアップしてしまう時もあります・・・

反省・・・⤵️⤵️(^_^;)