体験の記憶

高校生の時に芸術鑑賞という行事があって、

私は「狂言」をどこかのホールまで見にいきました

当時の私は興味が持てず、ただつられて笑いこけた記憶しかありません。

大人になって、子育てするようになって教育テレビで「狂言」と再会

「にほんごであそぼ」という番組でした。(もう随分前ですね)

「ややこしや〜、ややこしや〜」

野村萬斎さんですね

この時にその高校時代に見たかすかな記憶が蘇りました

そういえば、高校生の時に見に行ったなあ、と。

何かその時の空気感とか微かな音声が蘇ってきました。

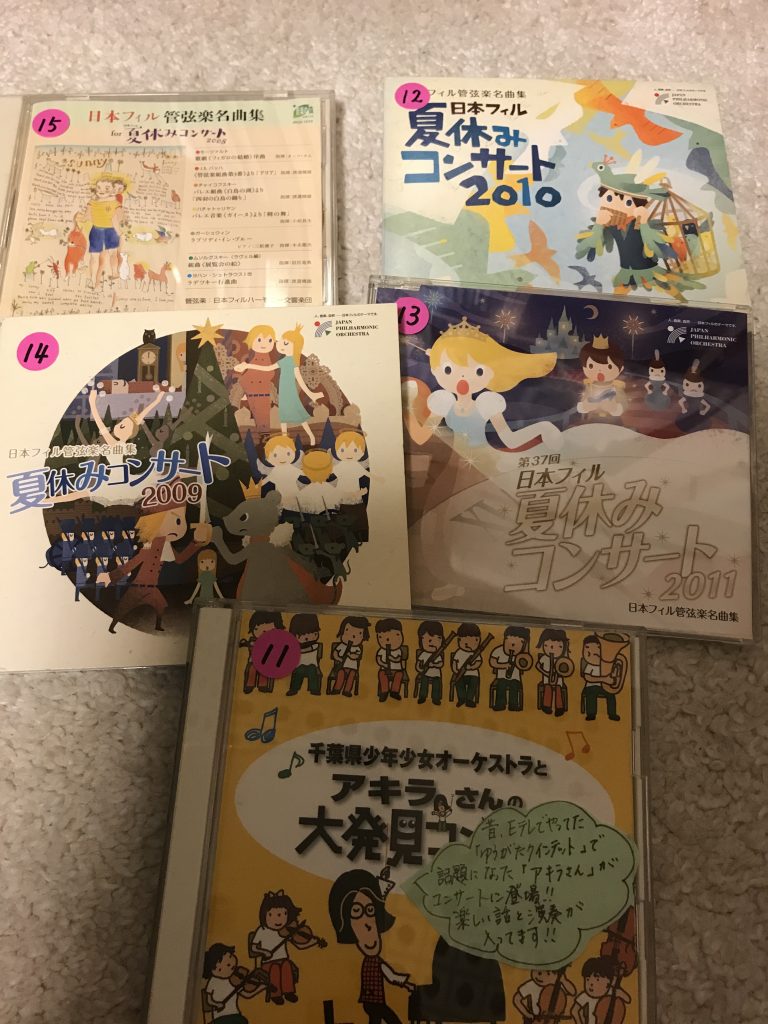

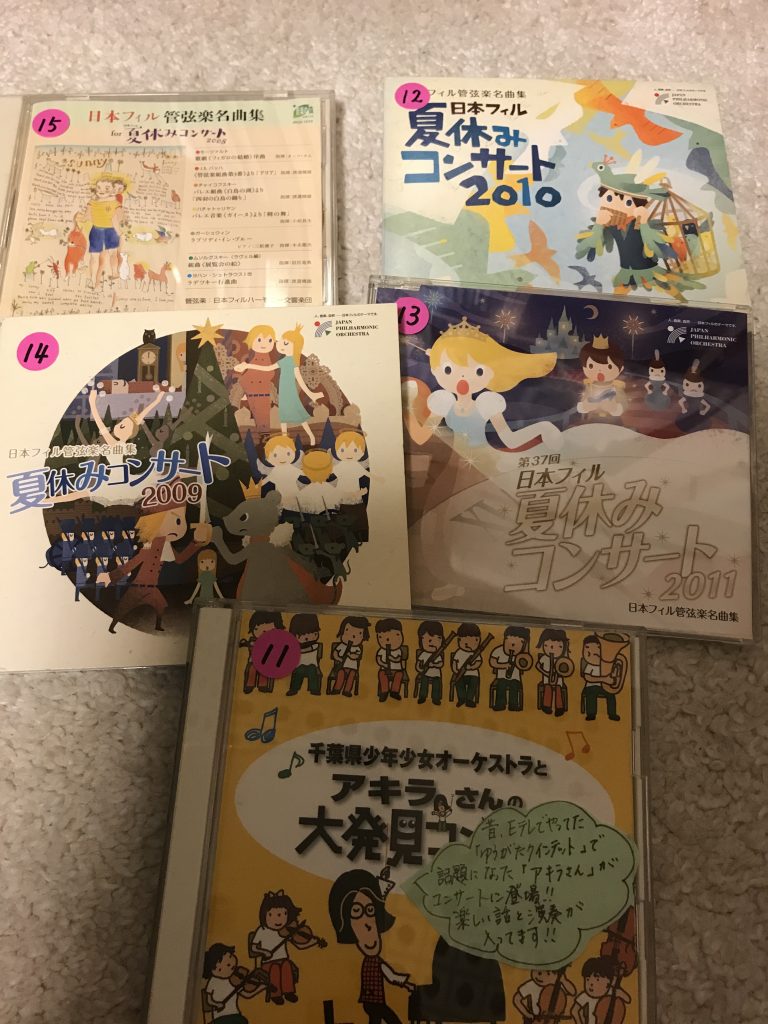

さて、以前貸出していたCDの中に「日フィル夏休みコンサート」シリーズがありました。

いつも夏休みに千葉で行われておりました「夏休みコンサート」で演奏したものが録音されているものです。

親子でオーケストラを聴くという企画のもので、有名な曲やアニメの曲をオーケストラで聴けたり、途中オケをバックに歌ったり、バレエとオケの組み合わせがあったり、盛りだくさんで子供にも良い企画です。

何より都内まで出かけずして日フィルのオケが聴けるとあってとてもありがたいと思っていました。

子供にとってはあまり興味はないようだったけれど「芸術鑑賞」の一環として夏の行事として連れていってました。

ある時成人した長女が「夏休みコンサート行かない?」とLINEで誘ってきました。

覚えていたんでしょうかね、思い出したのかもしれません。

なんだか、嬉しかったですね・・・

「年がいっても親子は親子」ということで笑、親子コンサート行って来ました。

クラシック音楽はなんとなく敷居が高いイメージだそうですが、

そんなことはありません。

通常の観劇同じです。

ただ静かにするだったり、ホールの中で飲食しないとか、

マナーも学べますので、この夏休みに何かコンサートへお出かけするのもオススメです!

https://www.concertsquare.jp/concert/prefecture/tiba

今年は一番近くて松戸森のホールですね、前のように千葉文化会館でもやってほしいです!